沪申画廊荣幸呈现艺术家郑路的个展“局现”。本次展览是艺术家自2013年的个展“以水济水”以来第二次毗邻外滩于沪申画廊展出,而“局现”中将要呈现的是郑路完全不同于此前风格的全新作品。这位才华横溢的艺术家此前的作品令人难忘而极具美感——将不锈钢切割为汉字再焊接而成的镂空雕塑,富有视觉表现力,携带着文人象征,洋溢着诗性。而2016年在龙美术馆的展览“耳且”中,艺术家则开始显露出转变之势,作品开始脱离文学和历史的语境,其中声音装置《耳且》瞄准了单纯的物理现象:阻力,将表达简化到了物和维度的形式探索中,某种程度上,“耳且”预示了展览“局现”。

在“局现”中,郑路的创作彻底回归到了对本质的溯求,即对雕塑乃至一切艺术皆赖以存在的物的世界的思考和质疑中。用艺术家的语言,或者本体论(Ontology)的角度来阐释的话,那就是对“实在”(Reality)的探索。“局现”的作品摒弃哲学和诗歌,旨在用新的观察方式去回答什么是实在,什么是实体(Substance)?究竟什么构成了我们的存在?作为发问者,艺术家并非先驱,千年来世世代代的学者意图借助哲学、科学的思辨和探索,发问并试图予以解答,而历史的结果总是在对前人的推翻和颠覆中反复,这一过程无疑让人意识到了其人自身的渺小,其感知之愚钝、其尺度之粗糙、其生命之短暂,而在科学高度发达的今天,则更有其人在受限的维度中所遭受的种种局限之揭露,展览“局现”即得名与此谐音“局限”,而其初衷其实亦延续着这一历史的传统,予以实在以回答——“洞见实在”。

本次展览的名称“局现”亦指“局部现象”,一方面它昭示着为了回答实存的问题,为了“洞见实在”,艺术家将要窥探局部,打开尺度并展开维度;另一方面“局部现象”亦暗示着我们所感知的周遭“物”的世界之表象性,而针对此现状,我们只有通过改变自己所身处的观察者的位置,维度,方才能够以一种深入表象,打破局限的方式理解世界。这对于艺术家而言从来都不是新的尝试,罗丹曾概括道:“只有体积,没有线条”,那是牛顿式的阐述,而“局现”则包含了各个方面的广延,结合一种全新的,非古典预设和谐架构的,现代性的,量子力学的世界观,构建着一种全新的方法论,如艺术家所说的:

“对维度的探索我相信是和事物本性的深处有关联的,是落实我对实在洞见的语言。”——郑路

在“局现”的方法论中,《无相》是最早被创作出的作品,标示着艺术家对尺度的探索。《无相》有着鲜艳亮丽的视觉特征,作品以凸透镜为媒介,或展示微观层面内脏解剖的图像,或展示宏观层面的宇宙之样貌,他们在透镜的作用下被放大、扭曲为单纯而具有美学特征的纹理和光影,在这一过程中他们的原本属性被解构,随着尺度的放大而如同泡沫般失去了原本的意义。作品体现了尺度(Scale)变化对感官认知的解构,这无疑是震撼的——如同历史中人类从显微镜和天文望远镜的发明过度到爱因斯坦提出广义相对论的变迁一般,郑路的颠覆也从尺度的转换中开始。《无相》是单纯,直接,漂亮而有说服力的尝试。

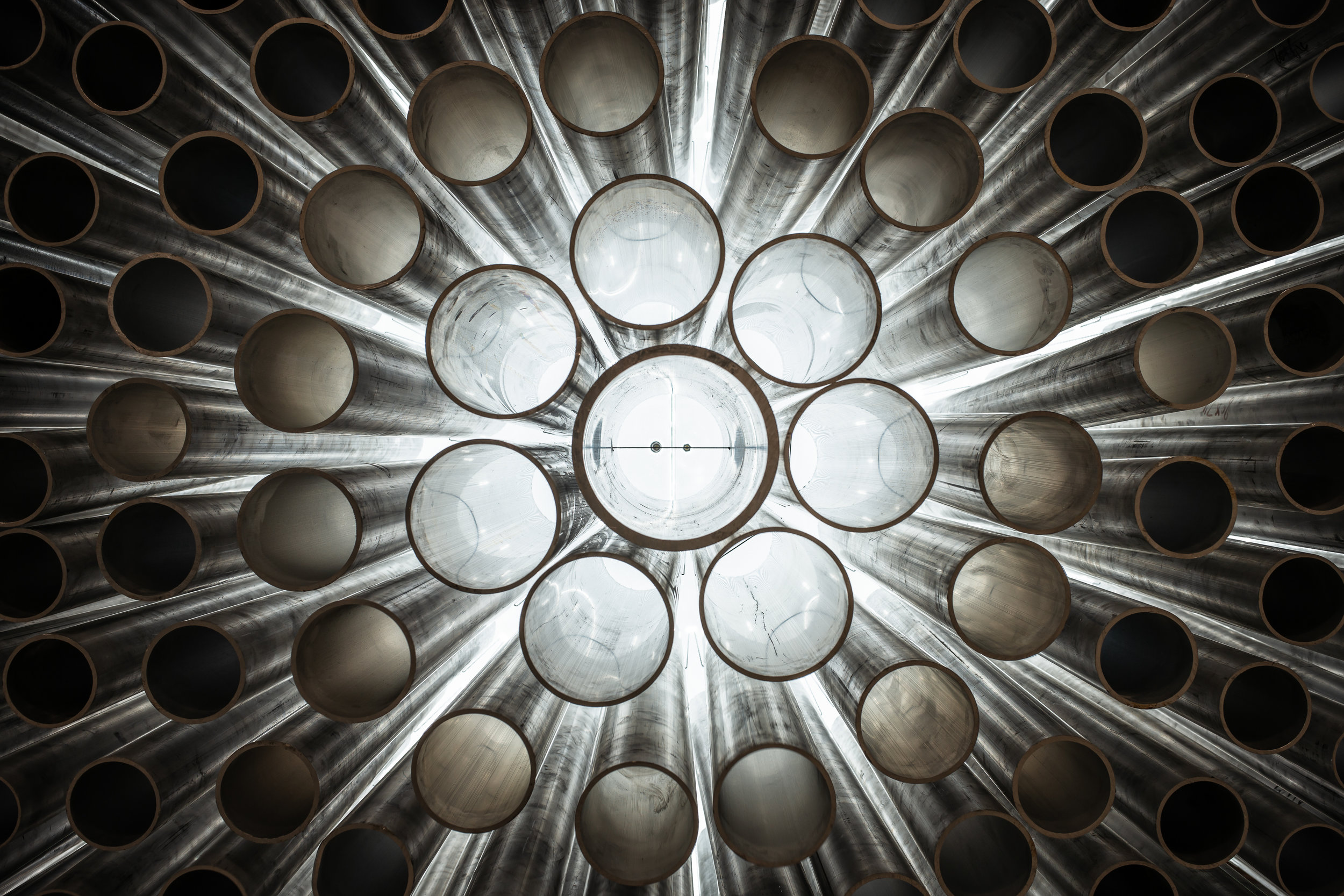

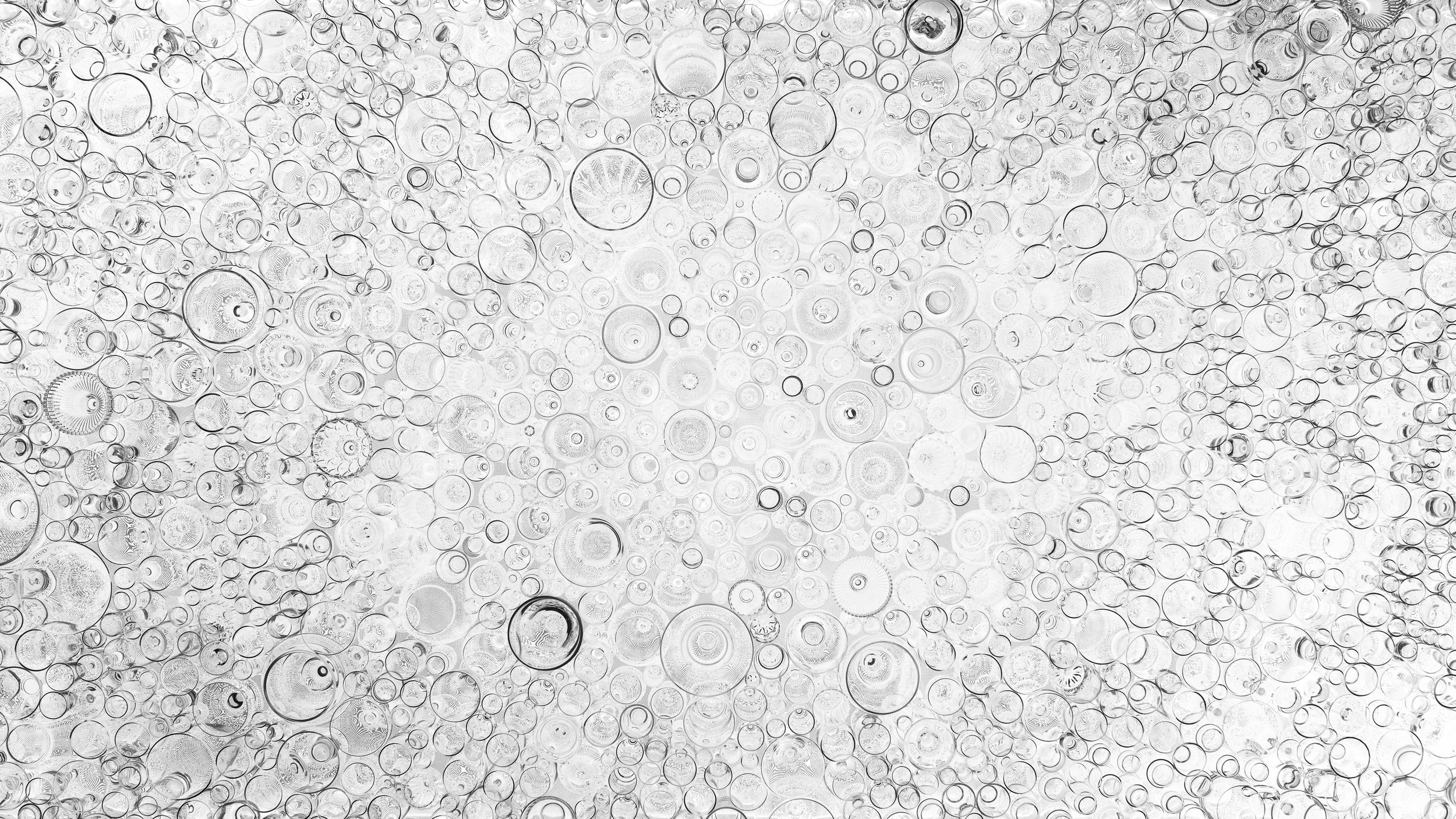

《下自成蹊》和《管中窥物》则来自于更具现代特征,量子力学式的思考方式,是旨在改变观测者位置,转化维度并对世界予以重估的尝试:两件作品使用玻璃酒杯和管道这两样常见的物品构建为体积,以一定高度悬空的方式呈现,从而让观者不得不以仰视的方式观察这两个物体。在观看中,三维空间的体积感因为凌驾人之上的高度而被取消了,于观者而言变成了一种二维体验——玻璃杯变成了抽象平面中若干圆形的叠加和重复,而管道则因为其中空的属性使得光线仍可从平面的空洞缝隙中穿过,这些光线顺着引力的方向在空间中苟延残喘——杯子不再是杯子,管道不再是管道,常见的物体因为维度的转化,观察者的改变而被解构,变为了与先前毫无联系的他者,这就如同量子力学的观察者效应(Observer Effect) 中,观察者所带来的必然性的缺失:电子在被观察时才被观察,艺术家曾道:“物的属性只有在发生关联时才出现。”

《1:2454》在类似的原则下呈现了一个转换了维度的黄浦江,郑路以靠江一侧的窗户为基点,将黄浦江以该基点为中心,取其平面轮廓线进行收缩,再将黄浦江的曲线上下延展为面——平面概念的河流被纵向延伸达到了3.5米,在空间中的物理存在变成了一面曲折的、扑面而来的墙;如同塞尚在《圣维克多山》中通过双透视点的引入而大大压缩了观者与维克多山之间的距离一般,《1:2454》通过简单直接的数学原则和空间规律的颠覆

完成了对观者和外部世界间的巧妙隐喻。而展览的另一件作品《通州新城》则是相反,将具有三维属性的城市压缩为了点线面所构成的二维之城。

《一根柱子》和《马飞之家》是本次展览最具雕塑性的作品,他们都共有“切割”这一属性,《一根柱子》呈现了沿纵面被分割的一根柱子,它的内部构成——一个个砖块赫然陈列于观者眼前,而《马飞之家》同样,作品中各种人类用品被切割组成一个扁圆柱形体积,电视机、发动机、风扇等等一切被切分,物的属性被分离,也许他们毫无疑问是可以被切割的,因为他们不是原子,不是构成世界的基础,但不论对作品的理解如何,艺术家在此势必让观者不得不去思考“切割”这一动作存不存在极限,而最终去思考构成世界的基本实质:即,什么是实体(Substance)?后者牢固地关联着“实在”。在这样一种作品和观者思考的互动里,《一根柱子》的垒垒红砖好比一则关于莱布尼茨“单子”的比喻,后者假设:“世界万物由单子构成,作为实体的单子具有不可分割性、封闭性、统有性和道德性。”,而《马飞之家》中紧凑的圆形轮廓所形成的限定则似乎比喻着量子力学中的离散性(Discrete)——“任何物理系统中的相关信息是有限的,由普朗克常数决定。”

“局现” 始自尺度,而后展开的一系列对维度、空间,实体的探索,并没有最终给予其最深层次范畴“实在”(Existence& Reality)以一个确定的描述和回答, 而是就像郑路所说的那样,“落实对实在的洞见”,艺术家巧妙的切换、革新艺术语言中观察、思考方式的“洞见”。这样一种洞见亦可视为一次回归或重置,在“局限”里,艺术家重新审视觉察周遭的世界,把握形成艺术的质料,这一切仿佛将时钟拨回到了艺术诞生之始,人的思维与质料开始结合的那一刻,即亚里士多德所说的“形式”诞生的那一刻;而这场重置之后,结合时代科学的理念的重置是否意味着前所未有的艺术语言将要诞生?是否会为艺术展开全新维度?我们可以在郑路的作品中寻求答案。

“这形体本来就存在于大理石当中,我只是把不需要的部分去掉而已。” —米开朗基罗·波纳罗蒂 (Michelangelo Buonarroti)